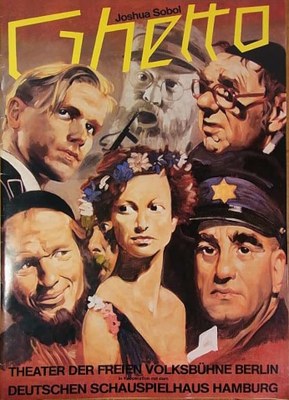

Ghetto

[ohne Gattungsbezeichnung]

Musik von div. / Peer Raben

Text von Joshua Sobol

Deutsche Übersetzung von Jürgen Laudeck

in der Einrichtung von Peter Zadek und Gottfried Greiffenhagen

Inszenierung

Europäische Erstaufführung: 12. Juli 1984

Theater der Freien Volksbühne, Berlin, Bundesrepublik Deutschland

- Musikalische Leitung: Eckehard Scholl

- Regie: Peter Zadek

- Bühne: Johannes Grützke

- Kostüme: Barbara Naujok

- Lichtdesign: André Diot

- Choreographie: Hans Kresnik

- Bewegungsregie: Charles Lang

- Akrobatik: Lajos Kovacs

Besetzung:

- Der Klarinettist: Giora Feidmann

- Srulik: Hermann Lause

- Kittel (und Dr. Paul): Ulrich Tukur

- Weißkopf: Otto Tausig

- Chaja: Esther Ofarim

- Sruliks Puppe: Alexandre Guini

- Gens: Michael Degen

- Chassid: Peter Kern

- Kruk: Ernst Jacobi

- Dr. Weiner: Stefan Reck

- Dr. Gottlieb: Werner Eichhorn

- Richter: Hans Hirschmüller

- Rabbiner: Peter Kern

- Leibele: Jürgen Walraff

- Jankel: Andrew Lucas

- Geiwisch: Stefan Reck

- Elia: Hannes Jaenicke

- Dessler: Uwe-Karsten Koch

- Frau: Zazie de Paris

- Muschkat: Otto Edelmann

- Theatergruppe: Rose Brotherton / Donna Cohn / Laura Eager / Hannes Jaenicke / Lajos Kovacs / Matthias Lerch / Andrew Lucas / Connie Moré / Stefan Nagel / Katrin Schlegel / Sinaida Stanley / Daniel Vincour / Jürgen Walraff / Prudence Weir / Zazie de Paris

- Musiker: Andrew Danisch / Peter Kranen / Thomas Fassnau / Frank-Heinrich Lüdeke / Grégoire Peters / Volkmar Abramowski

|

|

Programmheft der Europäischen Erstaufführung |

Premierenchronik

| ISR | UA | 14. Mai 1984 | Municipal Theatre, Haifa |

| D | EEA / Dspr. EA | 12. Juli 1984 | Theater der Freien Volksbühne, Berlin |

| GB | EA | 27. April 1989 | Royal National Theatre, London |

| USA | EA | 30. April 1989 | Circle in the Square Theatre, New York |

Inhaltsangabe

"'Auf unseren Gräbern wird nicht getanzt!' Darf man dort, wo vor kurzem ein Massaker stattfand, Theater spielen, musizieren, tanzen, Kabarett machen? Im Ghetto von Wilna geschieht genau dieses. Weil der Saxophon spielende SS-Offizier Kittel es so anordnet. Und weil Jacob Gens, Chef der jüdischen Polizei im Ghetto, diesen Befehl ausführt. er weiß, dass er auf diese Weise einige Menschen wenigstens für einige Zeit retten und ihnen (Über-)Lebensmut geben kann. Und so tanzen, singen, spielen sie auf den Gräbern, machen Scherze, übertreffen sich mit akrobatischen Leistungen. Kittel spielt gelegentlich mit, vor allem die von den Nazis als 'entartet' verbotenen Jazz-Kompositionen von Georg Gershwin oder Benny Goodman. Als die Sängerin Chaja aus dem Ghetto geflüchtet ist, knallt Kittel mit einer Maschinengewehr-Salve die Künstler des Ghettos nieder."

Gabriele Schulz: Packendes Theater über den Lebensmut am Rande des Todes. Viele Schüler erlebten Sobol "Ghetto". In: Iserlohner Kreisanzeiger (IKZ), 10. Februar 2000.

Kritiken

"in Israel hat ein arabischer Schauspieler den Ghettoführer Gens gespielt, in Berlin war die Rolle mit dem Juden Michael Degen besetzt. Otto Tausig gab den Juden Weisskopf, wie man sich Juden im imaginären Schmierentheater vorstellt. Esther Ofarim erfüllte jedes vom Stück und vom Regisseur von ihr verlangte Klischee und erfreute mit ihren rührseligen Chansons nicht nur Kittel und Gens, sondern auch das Premierenpublikum, das sich am Ende gar nicht zu lassen wußte (vor welcher Art Begeisterung, wüßte man gern).

Das Thema der jüdischen Mitschuld an Ghetto-Liquidationen mag in Israel ein notwendiges Thema sein. Aber selbst für Israel möchte ich bezweifeln, daß Sobols Text die richtige Diskussionsvorlage für dieses Tabu-Thema ist. In Berlin an der Freien Volksbühne war das Stück in Peter Zadeks Zurichtung - er nahm das Rezept seiner Fallada-Revue wieder auf: eine Art Zaubermärchen aus dem unteren Milieu, gemischt mit reißerischen und kitschigen Show-Nummern - eine peinliche Verfehlung des Thema. Über Geschmack läßt sich bekanntlich nicht streiten, aber das Publikum bejubelte nicht nur Zadeks Geschmack. Der Jubel brachte auch an den Tag, was Zadek sich in der Eitelkeit eines routinemäßigen Tabubrechers wohl nicht überlegt hatte: Über alles, womit er die Zeit auf die Schippe nahm, wurde gejubelt. Auf dieser Schippe lag dann die Zeit."

Caroline Neubaur: Tabubruch. Das israelische Stück "Ghetto" unter Peter Zadek in Berlin. In: Die Deutsche Bühne, 9/1984, Seite 17-18.

"Eine Vier-Sterne-Inszenierung über die Todgeweihten mit dem gelben Juden-Stern. So viel Glitzerglanz über der gelackten Aufführung eines Ghetto-Stücks, das eher an 'armes Theater' denken läßt, das kann nicht gutgehen.

[...] Haben die Veranstalter gar nicht daran gedacht, deutsche Zuschauer bei der ersten Begegnung mit einem Revuemusical über das Tabuthema jüdischer Kollaboration bei der Vernichtung von Juden zum Nachdenken anzuregen? Der Besetzungszettel auf der Rückseite des Programmheftes im Format eines Kunstbandes liest sich wie ein 'Who is who' deutscher Theater-, Oper(etten)-, Tanz- und Kunstszenerie [...] Wozu der Aufwand? Nur um das Elend nachzuspielen, den Gewissenskampf verfolgten Juden im Ghetto zwischen totalem Protest, der den Tod einkalkuliert (den eigenen, aber auch den der Mitgefangenen) oder dem Mitmachen, 'um Schlimmeres zu verhüten', dadurch zwar mitschuldig zu werden, aber – vielleicht – ein paar Menschen zu retten?

Dabei war von Schauspielern/Sängern noch gar nicht die Rede. Nie war er so gut: Michael Degen, der Jude als (besseren) Preuße. In blau-goldener Phantasieuniform mit Davidsstern und Litzen ist er = der (historisch verbürgte) Polizeichef Jacob Gens im Ghetto der litauischen Hauptstadt Wilna. Noch im Brüllen von Befehlen läßt Degen hinter der Lust an der Macht den verzweifelten Glauben an die Rettung des jüdischen Volkes ahnen, auch wenn er dem Holocaust die Hand leiht. Sein (jüdischer) Gegenspieler ist der Sozialist Hermann Kruk (ebenfalls eine Gestalt jüdischer Geschichte). Ernst Jacobi spielt den Bibliothekar des Ghettos als Idealisten mit kindlichem Trotz. Weil von den 76 000 Juden Wilnas vor drei Wochen 50 000 abgeschlachtet wurden, kleben Kruk und seine an die Revolution glaubenden 'Bundisten' Plakate: 'Auf dem Friedhof spielt man kein Theater'.

Und da bleibt uns nichts erspart: der brutale, aber Musik, ja Jazz liebende SS-Offizier (Ulrich Tukur ist der blonde Riese); die scheue Sängerin (rührend zart: Esther Ofarim), die sich zum Sozialismus bekehrt und Partisanin wird; ein germanischer Rasseforscher, der sich im Sarg ins Ghetto schmuggeln läßt; ein Raubmord, Gerichtsverhandlung und drei Gehenkte; jiddische Folklore, Gershwins 'Swansea' und Lucienne Boyers Chanson 'Parlezmoi d’amour', alte jüdische Tanzreigen und eine Unterhosen-"Orgie. Die Mischung ist so bunt, daß die traurig düstere Fabel dahinter fast verschwindet."

Rolf Michaelis: Mords-Musical. Theater in Berlin: Europäische Erstaufführung von Joshua Sobols "Ghetto" In: Die Zeit, 30/1984, 20. Juli 1984.

Medien / Publikationen

Audio-Aufnahmen

- "Ghetto". Musik zu "Ghetto" von Joshua Sobol. Gesang Esther Ofarim. Track 24-26. Musik Für Schauspiel 1950-2000. Musik in Deutschland 1950-2000, Angewandte Musik, Musik für Schauspiel RCA Red Seal 74321 73520 2. (1xCD).

DVD / Video

- "Ghetto". Verfilmung von Audius Juzenas; Drehbuch von Joshúa Sobol, 2006. Sony Pictures. (1xCD).

Literatur

- Joshua Sobol. Ghetto. Play. Nick Herns Book, 1989.

Kommentar

Auf dem Programmheft zur Europäischen Erstaufführung an der Freien Volksbühne Berlin ist keine Gattungsbezeichnung angegeben. Allgemein wird "Ghetto" als "Schauspiel mit Musik" geführt.

"Ghetto" wurde international mit vielen Auszeichnungen bedacht u.a. wählte "Theater heute" Stück und Produktion zum besten ausländischen Stück des Jahres.

Empfohlene Zitierweise

"Ghetto". In: Musicallexikon. Populäres Musiktheater im deutschsprachigen Raum 1945 bis heute. Herausgegeben von Wolfgang Jansen und Klaus Baberg in Verbindung mit dem Zentrum für Populäre Kultur und Musik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. www.musicallexikon.eu

Letzte inhaltliche Änderung: 24. Mai 2025.